da patrizia mattioli | Set 9, 2024 | Adolescenza, Blog su Il Fatto Quotidiano, NEWS

Uccide padre, madre e fratello minore a Paderno Dugnano. Perché? La risposta sta in quegli aspetti psicologici della vita: vissuti emotivi, affetti, aspetti relazionali, che vengono comunemente sottovalutati.Tutta la sfera emotiva viene spesso liquidata come uno scarto evolutivo che si ostina a manifestarsi a dispetto di ogni logica. Quando avvengono fatti eclatanticome la strage della famiglia operata da un diciassettenne, ci si interroga sui motivi. Si interrogano gli esperti, gli psicologi, psicoanalisti, psichiatri, criminologi, che devono essere pronti, con spiegazioni convincenti che facciano capire quanto sia importante accettare quella parte più istintiva. Quanto sarebbe più utile conoscerla e riconoscerla per renderla costruttiva e funzionale piuttosto che impulsiva e distruttiva.

Agli esperti viene richiesto di fornire strumenti e chiavi di lettura, per riconoscere i segnali che precedono l’esplosione omicida o suicida a seconda dei casi.

Paradossalmente viene richiesto di mettere in luce quello che continuamente e attivamente si cerca di oscurare.

C’è il bisogno di distinguere nettamente tra salute e malattia, tra equilibrio psichico e malattia mentale, per rassicurarsi che certe cose possano succedere solo ad altri. In realtà non c’è una così netta distinzione tra salute mentale e psicopatologia, ma piuttosto si dispongono lungo un continuum. E quella che chiamiamo malattia mentale è a volte il risultato di una lunga storia fatta di cecità e sordità, e che se messi in particolari condizioni tutti noi potremmo sviluppare una patologia e un agito aggressivo.

Spiegazioni che diano la coerenza di quanto è accaduto a Paderno Dugnano, sarebbero possibili solo conoscendo la storia delle persone, della famiglia, cosa abbastanza difficile da risalire con i pochi dati presenti in rete. In generale nella costruzione di una tragedia concorrono più fattori: la storia della famiglia, la storia del ragazzo, i piani di comunicazione, quanto ognuno percepisce l’altro come persona, quanto accoglie le richieste, quanto riconosce le specificità, quanto consente l’affermazione dell’individualità di un figlio adolescente. È per esempio certamente più facile gestire un figlio più piccolo che ancora non manifesta l’oppositività, piuttosto che un diciassettenne che più facilmente contesta, si oppone, protesta e ha più strumenti e forza per farlo.

In adolescenza c’è il problema del passaggio all’atto cioè la tendenza ad agire i disagi che non riescono ad essere verbalizzati.

C’è la tendenza a non riconoscere la presenza di conflitti interiori e a proiettarli sull’ambiente circostante, da qui la difficoltà a elaborare e superare i conflitti stessi e la tendenza a risolvere evitando o eliminando gli ostacoli esterni.

L’agire si manifesta nella quotidianità dell’adolescente la cui forza e attività motoria si sono sviluppate all’improvviso.

La libertà l’autonomia e l’indipendenza per la prima volta acquisite e percepite, favoriscono l’agire.

Le trasformazioni corporee mettono a dura prova il senso di identità che giovane va gradualmente consolidando e sono fonti di attivazioni interne e ancora dell’agire. La spinta alla libertà e all’autonomia porta con sé poi, la paura di rimanere soli,di non poter contare sui familiari se ci si guarda indietro. Questi aspetti possono trasformarsi ed essere percepiti come un senso di esclusione: mentre è lui o lei che si allontana dai genitori e dai familiari, sente di essere escluso e allontanato da loro. Forse è quello che è successo al giovane di Paderno Dugnano.

Quando i genitori gli chiedevano se avesse qualche preoccupazione rispondeva che andava tutto bene. Se c’è qualcosa che si può fare per scongiurare il ripetersi di queste brutte storie è imparare dall’esperienza…….

leggi tutto il post su Il Fatto Quotidiano

da patrizia mattioli | Feb 19, 2024 | Adolescenza, Blog su Il Fatto Quotidiano, NEWS

Fa notizia la decisione del giovane cantante Sangiovanni di ritirarsi dalla scena pubblica per ritrovarsi. La sua decisione è l’espressione di una maturità e di una consapevolezza che appartengono poco alla sua fascia di età.

Il successo e la fama, molto ambiti, hanno un costo che in una giovane età potrebbe risultare devastante. Non sono i pochi casi di talenti della musica, dello sport o di altre discipline che pagano con l’infelicità il prezzo del successo. Un’infelicità che poi per essere tollerata deve essere anestetizzata, mettendo così a rischio l’esistenza stessa della vita.

Il successo non può prescindere dal prendersi cura di sé e dal rimanere centrati su se stessi. Se avere successo è molto ambito, raggiungerlo ha effetti collaterali che non sempre sono evidenti da fuori.

In generale è nella natura dell’uomo ricercare l’approvazione dei suoi simili: considerata la strada per accedere più facilmente a vantaggi e benefici. Il successo e la fama rappresentano l’amplificazione di questa disposizione di base. I social consentono una realizzazione accelerata e amplificata della notorietà. In un primo momento ci può essere l’apprezzamento per la centralità e il riconoscimento da parte degli altri. Poi si comincia a fare i conti con la perdita della privacy e del proprio spazio individuale. Paradossalmente la persona famosa si ritrova in uno stato di isolamento e solitudine maggiore rispetto a chi non lo è, con la costante difficoltà di trovare un equilibrio tra privato e pubblico. Se poi il successo arriva improvvisamente e inaspettatamente, la persona può sentirsi inadeguata e non meritevole e avere paura di essere smascherato e perdere tutto.

Uno dei rischi più comuni sembra quello di perdere in specificità e identitàpersonale. Il pubblico tende a costruire un’immagine del personaggio famoso diversa da quella reale e la star meno “equipaggiata” psicologicamente tende ad aderire a questa immagine deformata, magari facendo scelte che non gli appartengono, rischiando maggiormente di perdere il contatto con i propri tratti più caratteristici e di compromettere così la propria identità personale e con essa la stabilità emotiva e l’equilibrio psicologico.

da patrizia mattioli | Set 27, 2023 | Adolescenza, Blog su Il Fatto Quotidiano

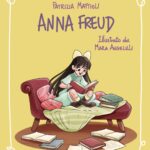

Quando qualche anno fa ho sentito l’esigenza di aprire delle parentesi di leggerezza nel lavoro, mi è capitato di conoscere libri di: Piccoli Scienziati, Piccoli Filosofi e altri Piccoli Fenomeni, che mi hanno fatto pensare di crearne una versione anche nella psicologia. È nata così l’idea di Piccoli Psicologi: una storia della psicologia raccontata attraverso il susseguirsi delle vite avventurose dei suoi protagonisti. La presunzione è quella di racconti informativi e formativi, che offrano le prime nozioni di psicologia attraverso storie fantastiche, liberamente tratte dalle effettive biografie dei personaggi.

Le storie sono uno strumento antichissimo di comprensione e organizzazione di significati. Raccontare storie è il modo migliore per trasformare informazioni complesse in una narrazione e attraverso di essa suscitare emozioni e favorire la memorizzazione. I bambini sono curiosi, fanno tante domande, spesso i genitori, gli insegnanti, gli altri adulti che li circondano rispondono raccontando storie. Leggere e ascoltare storie è un modo in cui possono costruire gli strumenti per capire se certe cose sono o non sono buone, se le cose che provano sono o non sono sbagliate. Le letture possono rafforzare e articolare quello che gli viene insegnato e allargare le conoscenze. È in questo bisogno di conoscenza che spero si inserisca e sia utile il mio contributo.

Di storie per bambini sui diversi argomenti psicologici ce ne sono tante, mi sembrava che mancasse invece un contenitore storico entro il quale farle scorrere e dar loro un significato, che ricostruisse la storia che certi concetti hanno iniziato tanti anni fa. La mia storia dei Piccoli Psicologi inizia con il personaggio di Anna. Ho voluto iniziare con Anna Freud piuttosto che con suo padre per presentare un personaggio femminile all’interno di un mondo e di un percorso che come molti altri è stato spesso caratterizzato da importanti e ingombranti figure maschili. Ve ne propongo un estratto.

“……..Anna era affascinata dagli studi di suo padre. Non sapeva perché ma suo padre si riuniva tutte le settimane, il mercoledì pomeriggio, nello studio con alcuni colleghi e parlavano per ore. Spesso Anna sbirciava dentro lo studio attraverso la fessura della porta socchiusa. Era molto curiosa. Avrebbe voluto entrare per ascoltare meglio ma non le era permesso………”

leggi tutto il post su Il Fatto Quotidiano

da patrizia mattioli | Ott 8, 2019 | Adolescenza

(segue)

(segue)

Nella vita quotidiana è pratica comune, a prescindere dal sesso e dall’età, immaginare di essere qualcun altro: i bambini nei loro giochi, gli attori su un palco o davanti all’obiettivo di una telecamera. Chi ha un po’ di immaginazione mette in pratica quello che rappresenta un gioco identitario.

Le realtà virtuali e in particolare i videogiochi hanno aperto una nuova affascinante frontiera per la conoscenza, la sperimentazione e il gioco di se stessi: tale opportunità offerta dalla tecnologia videoludica segue di pari passo l’evoluzione strettamente tecnica e grafica dei prodotti e dei dispositivi, nel senso che i videogiochi, dai primi prodotti costituiti da simboli e luci, hanno presto cominciato ad acquisire importanti connotazioni narrative. Si sono trasformati in storie, fatte di personaggi, ambienti, incontri, emozioni e colpi di scena.

Chi non conosce gli attuali videogiochi, potrebbe pensare che questi siano fonte di isolamento sociale, una stimolazione sterile, un artefatto interattivo fine a se stesso, nel quale un giocatore può chiudersi per ore senza concludere nulla di concreto, ma se questo valeva negli anni ’90, quando il videogiocatore se ne stava da solo davanti al computer col suo gioco single player, oggi è una visione delle cose totalmente inadeguata. Oggi i videogiochi sono più cooperativi. Oltre ai videogame che vengono utilizzati da tutta la famiglia (come la Wii) ci sono i videogiochi online, i MMORPG (Massive(ly) Multiplayer Online Role-Playing Games = giochi di ruolo in rete multigiocatore di massa), dove un gran numero di giocatori può fare esperienza del medesimo mondo fantastico e relazionarsi con gli altri mediante il proprio avatar. Tali giochi possono essere usati anche per fini sociali. Una sperimentazione del 2013 fatta in Italia ha per esempio, utilizzato un videogioco MMORPG per potenziare i rapporti sociali all’interno di una classe e attraverso il gioco monitorato nel contesto scolastico, i ragazzi hanno potuto fare esperienza di ruoli e responsabilità ben precisi, con effetti positivi anche nelle relazioni reali (S.Triberti, L.Argenton, 2013).

“……mentre gioco, la presenza degli altri mi appare nei termini della comunità (nei confronti della quale sviluppo il senso di appartenenza), della partecipazione (che mi muove ad attuale comportamenti di cooperazione/competizione) e della ‘audience’ (le mie azioni vengono riconosciute e/o giudicate dagli altri)………..nessuno mi impedisce di giocare in solitudine e evitare il contatto con gli altri……

Tuttavia, man mano che il gioco prosegue e il personaggio sale di livello (diventando più forte e importante, ….) è pressoché impossibile giocare senza collaborare con gli altri. Infatti numerose avventure…….sono costruite in modo che soltanto gruppi di personaggi, dotati di diverse caratteristiche e capacità, possono svolgerlo per intero con successo.”

Per concludere, le preoccupazioni dei genitori sono legittime, ma quello che hanno di fronte, non è una forza oscura contro cui si devono armare, ma un modo di essere del ragazzo che utilizza il gioco per esprimersi. E dunque il gioco non è il problema in sé, ma solo una sua rappresentazione, un segnale da cogliere per orientare l’attenzione ed eventualmente intervenire e saranno più efficaci tutti gli interventi mirati a ricostruire e capire piuttosto che limitare e vietare.

I genitori di Lorenzo dovranno sospendere l’atteggiamento di giudizio e rimprovero per assumere un atteggiamento più esplorativo del mondo interno di Lorenzo. I genitori di Manfredi dovranno accettare di vivere qualche preoccupazione, per consentire a Manfredi una maggiore autonomia nel mondo reale. I genitori di Paolo dovranno sforzarsi di ricostruire un ambiente familiare più accogliente, capace di sostenere le insicurezze di un ragazzo in crescita.

tratto da: Attaccamenti a Scuola di Mattioli, Di Marzo, Febi, Martirani – edito da Alpes Italia – Roma – 2017

da patrizia mattioli | Set 30, 2019 | Adolescenza

(segue)

Quando i ragazzi sono troppo presi dal gioco, molti genitori ritengono che la cosa migliore sia toglierglielo. Ma se si interviene senza aver capito qual’è la funzione del gioco, si rischia di stimolare reazioni difficili da gestire e di lasciare il ragazzo senza strumenti per fronteggiare/compensare il disagio che è all’origine.

E’ quello che è successo a Manfredi, (le brusche cadute dell’umore), quando gli è stata tolta la Play. Manfredi è bravo nel gioco, ha acquisito prestigio nella comunità virtuale, mentre in quella reale ha qualche difficoltà: non esce con i compagni di classe, ha lasciato il basket perché non si trovava più bene nel gruppo. Secondo la madre, se con il gioco sta compensando qualcosa, questo è il sentimento di inadeguatezza per il suo aspetto fisico, non è molto alto e ha le imperfezioni della fase di passaggio.

Manfredi non va di solito a casa degli altri anche se è invitato. In realtà non ha molta libertà dalla famiglia, non gli è consentito uscire la sera, mentre molti dei suoi compagni già lo fanno, nel quartiere, così rimane indietro nelle relazioni. I genitori hanno paura a concedere troppa libertà. Nel gioco invece può muoversi come vuole. Quando sua madre glielo ha sequestrato per l’ennesima volta, contrariamente alle volte precedenti, ha avuto una reazione violenta, ha sentito minacciato il suo eden e la sua libertàvirtuale. Sua madre ha avuto un malore quando lo ha visto così aggressivo, non riconosceva suo figlio nel ragazzo che aveva davanti.

Paolo è stato forzato nella scelta della scuola, avrebbe scelto un indirizzo artistico, ma non era approvato dalla famiglia. Tra i genitori le cose non vanno molto bene, spesso non si parlano e l’atmosfera in casa è tesa, la madre soffre di un disturbo psichico di una certa importanza. Paolo ha anche una serie di problemi legati alla crescita che la famiglia sta affrontando in modo forse troppo duro: apparecchio ortodontico, busto, fisioterapia, ecc.. il suo senso di proponibilità sociale ne risente parecchio. Rifugiarsi nel gioco rappresenta un’evasione dal disagio della sua realtà familiare, scolastica, una fuga dai sentimenti di inadeguatezza .

Mentre gioca invece si sente un Dio, ma più si sente un Dio in rete, più aumenta il sentimento di inadeguatezza fuori. Ad un certo punto ha esagerato, per aumentare il punteggio e rafforzare la sua autostima virtuale ha cercato delle scorciatoie ed è stato squalificato, dovrà stare fermo per un po’.

Consideriamo dunque l’eccessivo utilizzo dei videogame da parte dei ragazzi, come un tentativo di soluzione delle crisi personali. Alla base delle evasioni virtuali di Lorenzo, Manfredi e Paolo ci sono le rispettive frustrazioni reali e i sentimenti che riescono a provare nel gioco li sostengono nella vita reale.

C’è da dire che i nuovi videogiochi sono irresistibili anche per chi non deve evadere dalle frustrazioni. Studiati e costruiti con grande cura, hanno molti strumenti per coinvolgere un giocatore e stimolare quello che viene chiamato l’effetto flow, cioè l’assorbimento totale nel gioco.

Secondo S.Triberti e L.Argenton (2013), il gioco riesce ad emozionare perché stimola nel giocatore istinti primordiali quali l’esplorazione, il piacere per la distruzione, il desiderio di accumulare, di riempire uno spazio vuoto o di sentirsi Dio. Così vengono attivate reazioni emotive pari a quelle vissute a partire da stimoli reali: senso di benessere, felicità, realizzazione personale, ecc… L’attività ludica mette alla prova il giocatore spingendolo al limite delle proprie capacità e istigandolo continuamente a superarsi.

(segue)

tratto da: Attaccamenti a Scuola di Mattioli, Di Marzo, Febi, Martirani – edito da Alpes Italia – Roma – 2017

da patrizia mattioli | Set 24, 2019 | Adolescenza

Quando le stalker sono le amiche adolescenti

Qualche tempo fa mi è capitata a scuola una situazione inquadrabile come fenomeno di stalking. In un primo liceo, una ragazza, che chiamerò Anita, in maniera invadente aveva proposto la sua amicizia ad una compagna, che chiamerò Gianna, che non l’aveva apprezzata anzi, l’aveva percepita come una minaccia, si era spaventata e aveva cominciato ad evitare Anita. Questa aveva interpretato l’allontanamento di Gianna, come se lei non avesse capito e insisteva con la sua proposta, un po’ di persona, un po’ tramite sms. Gianna si spaventava sempre di più e si teneva ancora di più alla larga. Ancora Anita riteneva di non aver mandato un messaggio chiaro e che Gianna non avesse capito e proseguiva con i suoi messaggi in un crescendo che la mostrava sempre più aggressiva, con l’altra sempre più spaventata che cominciava ad assentarsi da scuola.

La storia viene fuori quando gli insegnanti si rendono conto del disagio di Gianna e finalmente se ne può parlare apertamente. Attraverso una serie di interventi in cui vengo chiamata in causa, le due ragazze arrivano ad un confronto chiaro: quella che per Gianna è stata una persecuzione, per Anita era un tentativo di stimolare in Gianna una risposta definita, visto che si manteneva sempre vaga rispetto alle sue proposte di amicizia e avvicinamento.

Per Gianna si trattava di comprendere e superare la paura delle reazioni di Anita, per Anita si trattava di interpretare i segnali vaghi della compagna come risposte negative e accettare l’eventualità di non essere corrisposta nell’amicizia, anche a causa dei suoi modi molesti.

L’incapacità di Anita di cogliere il punto di vista della compagna e elaborare il messaggio di rifiuto ricevuto, e l’incapacità di Gianna di difendersi e affermare le proprie esigenze sono due facce della stessa medaglia.

Come ho già detto in altre occasioni, in psicologia non si tratta di stabilire chi ha ragione e chi ha torto, ma di fare un’analisi della reciprocità che si costruisce in un’interazione, in questo caso tra molestatore e molestato, analisi che, nell’attribuire un ruolo alla persona molestata, le consente di recuperare almeno in parte una possibilità di controllo della situazione.